Oma Elsbeth

Wollt Ihr meinen "Roman" lesen?

Ich beginne mit meinen ersten Erinnerungen.

Wie hat Michael in seinem ersten Lebenslauf für die Schule geschrieben?

Der Baumeister Wilhelm Hilker und seine Ehefrau Elsbeth geb. Kleinbongardt entpuppten sich als meine Eltern.

Meine Eltern "entpuppten” sich als, Elisabeth, geb. Voß und Karl Kleinbongardt.

Mein Geburtshaus stand in Fahrn, ehemalige Bauernschaft, von Hamborn, im schönen Kohlenpott". Fahrn nannte sich auch die "Fröhlichkeit", genannt nach einer Gastwirtschaft gleichen Namens. Dem Erzählen nach war ich ein Dünnes Mädchen mit Beinen wie Streichhölzer nach Vaters Aussage. Wir bewohnten eine Etage, und zwar die Unterste im Haus Frundsbergstraße (Karl Wilhelm Steff). Mir kam mein Zuhause immer riesig vor. Über uns wohnte Onkel Heini, Tante Male, Friedhelm und Lydia. Friedhelm war ein behinderter Vetter und Lydia eine sehr helle Cousine. Ich glaube, wir haben uns manchmal ganz fürchterlich gezankt, zum Kummer meiner Mutter. Lydia nahm es mit der Wahrheit nicht so ganz genau und war ganz schön katzig. Meine arme Schwester Ruth ließ sich immer alles gefallen. Dann hatten wir einen Hof mit Kopfsteinpflaster und wenn es Opa Kleinbongardt einfiel, mussten wir Kinder das Gras aus den Fugen zupfen. Eine Arbeit, die wir nur widerwillig auf uns nahmen. An den Hof schloss sich Opa Peters Reich an. Wir Kinder waren dort nicht gern gesehen.

// ### TODO

Den Rosengarten gab es auch noch. Für Kinder Verboten. Ausser vielleicht mal promeniert mit Puppenwagen und in ...

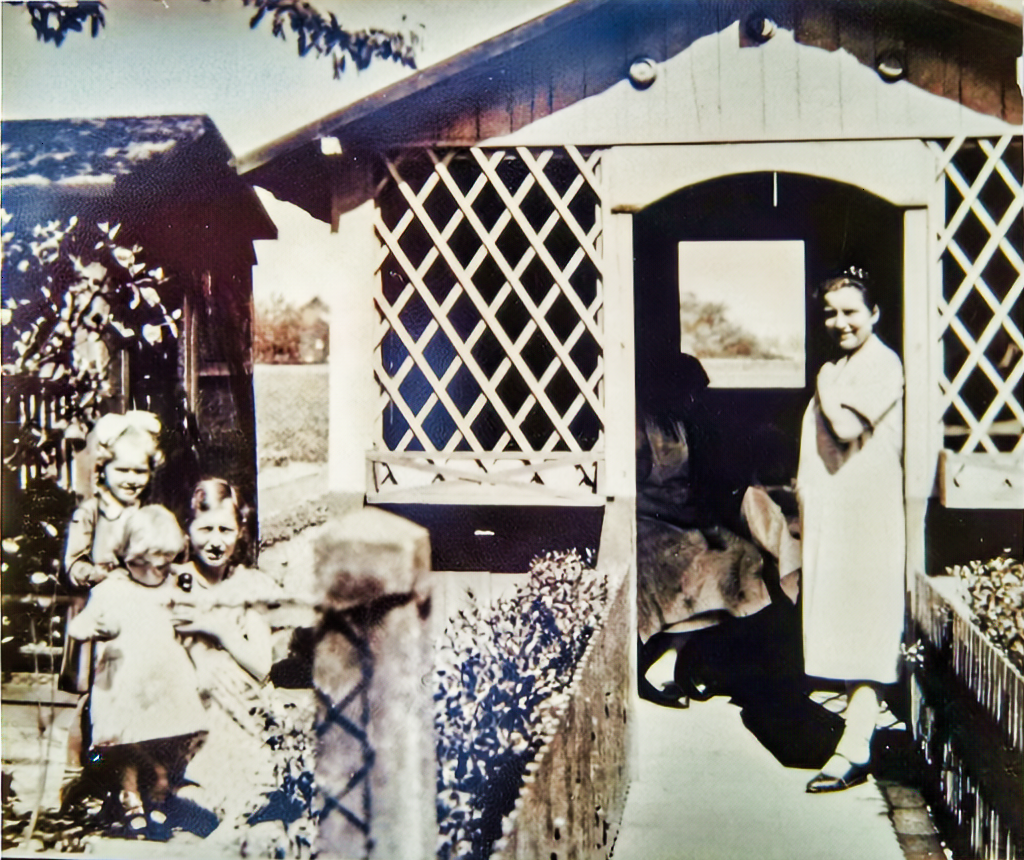

Es wurde immer alles Verschönert und gestrichen. Es genügte nicht, dass der Zaun grün gestrichen wurde, er bekam auch noch weiße Spitzen. Die Gartenlaube, ein geheiligter Ort, war Oma und Opa vorbehalten. Opa ließ sich darin sonntags in schwarzer Jacke nieder. Auf dem Bild seht ihr eine der wenigen Ausnahmen.

Jeder Nagel hatte seinen Platz. Die Schuhe durften nur an einem bestimmten Platz geputzt werden, usw.

Einmal im Jahr feierte Opa anlässlich seines Geburtstages ein Familienfest mit seinen Brüdern, Schwestern und alten Verwandten. Ich glaube, dann hätte er uns Enkelkinder am liebsten wer weiß wohin geschickt. Das ganze Jahr sammelte Opa kleine Flaschen, Konservendöschen und dann wurde ein Schießstand aufgebaut und wie doll geschossen. Zum Entsetzen aller Erwachsenen krochen wir Kinder auf dem Boden zwischen ihren Beinen herum, um die leeren Patronenhülsen zu ergattern. An Oma habe ich nicht so viele Erinnerungen. Die kommen erst später.

Für meine Mutter war sie eine gefürchtete Schwiegermutter. Oma legte immer großen Wert auf Etikette. Mutter sollte sich im Haus immer schick anziehen mit weißen Schürzen. Dabei meinte Mutter immer, aus Sparsamkeitsgründen im Haug alles auftragen zu müssen.

Einmal in der Woche kam unsere später so dicke Tante Lydia, bewaffnet mit einer großen Kuchenplatte, vom besten Konditor der Stadt.

Sie machte immer einen großen Umweg, sogar mit der Straßenbahn. Das war nichts für Oma Auguste. Dafür fehlte ihr jedes Verständnis. Schon wegen des Geldes. Aber Tante Lydia ließ sich nicht beirren, es war schließlich ihr Geld. Unsere Mutter hätte es sich auch nicht geleistet. Auf jeden Fall schön für uns Kinder, der Tisch wurde schön gedeckt und der Kaffee gekocht. Oma kam quer über den Hof in Sicht. Mutter sah Oma, die Kuchenplatte verschwand unter dem Sofa. Dieses war ein Werk von Sekunden. Als Oma die Küche betrat, saßen Mutter und Tante Lydia vor einer Leeren Kaffeetafel, ganz harmlos. Oma schnüffelte und roch den guten Bohnenkaffe und zog wieder ab.

Und dann wurden wir Kinder in die äußerste sicherste Ecke unseres Hofes geschickt, wenn die Pferde angespannt wurden. Sie es vor den Milchwagen oder den Fuhrwaqen. Ganz schwach kann ich mich erinnern, dass an unserer Ecke mal ein Vierspänner mit einem großen Planwagen auf ein Schaufenster zuraste. Mutter schrie laut auf und wir drückten uns an einen Zaun. Bis heute habe ich trotz meiner großen Reiterfamilie die Angst vor Pferden nicht ganz verloren.

Bei schönem Wetter machten wir einen Spaziergang nach Oma und Opa HoIten. Ich habe den Weg als eine große Wanderung in Erinnerung. Es ging über Feldwege und Büsche. Ein bisschen von dem Grünen ist heute im Revierpark erhalten geblieben. Wir schoben den Kinderwagen und pflückten Blumensträuße zum Ergötzen von Tante Lydia. Es war in ihren Augen natürlich Unkraut und schon leicht verwelkt, bis wir bei ihr ankamen. Opa Holten war ein freundlicher, friedliebender Mann. Tante Lydia, unverheiratet, hatte das Zepter in der Hand. Sie ärgerte sich immer über "Moder“. Moder war die dritte Frau von Opa Holten und ein Fall für sich Der Großvater hat sich ja auch schon über Tante Lydia geärgert. Erstens war sie immer in Eile, um was Gutes zu tun. Im Zusammenhang mit ihr habe ich oft das Sprichwort gehört, dass ein Mann nicht so viel verdienen kann, wie eine Frau in der Schürze wieder heraustragen kann. Zweitens war sie nicht mehr zu halten, wenn die Zeit der Bibelstunde kam. Dann flog ihre Schürze in die Ecke und weg war sie. Später zog sie mit jeder Beerdigung, um den verstorbenen Bruder auf seinem erfreulichen letzten Weg zu begleiten. Er wurde von ihr beneidet, weil er ja schon beim Herrn und Heiland war. Noth viel später hat sie sich aus dem Fenster gestürzt. Alle Ihre Kinder vermuteten, dass sie endlich beim Herrn und Heiland sein wollte.

Wie es auch sei, wir setzten uns erst mal nach dem weiten Weg zur Stärkung an den Kaffeetisch. Es gab Malzkaffee und Butterbrote mit selbstgemachtem Johannisbeeregelee. Dieser war aber nicht zu halten, er lief uns. wie Saft Über Finger und Kleider. Es war eine fürchterlich klebrige Angelegenheit. Opa war in unseren Augen immer lieb und freundlich. Dabei hatte er in seinem Leben, was Ehe und Liebe anbetraf, keine Glückssträhne erwischt. Seine erste Ehefrau war Elise Knüfermann. Euch durch das Foto in unserer Diele bekannt. Nach Opas Aussage war Elisabeth sehr liebebedürftig, zart und eine tüchtige Schneiderin. Bei der Geburt Ihrer dritten Tochter, Lydia, starb sie nach 4-Jähriger Ehe an Wochenbettfieber. Opa heiratet wieder und bekam wieder zwei Kinder, von denen eins starb und kurze Zeit später seine zweite Frau. Nun war er wieder Witwer mit 4 kleinen Kindern. So musste er sich ja wohl wieder eine Frau suchen. Dann kam eben die wunderliche Ida. Aber das Glück und der Frieden kehrte mit dieser Frau nicht in die Familie ein. Sie bekam auch noch mal drei Kinder. Aber alle Nachkommen von Opa werde ich noch genauer beschreiben. Sie gehören zu meinen wunderlichen Kindheitserinnerungen. Trotz allem war Opa Holten nie verbittert, und hat alles durch seinen starken Glauben ertragen können. Er ist 80 Jahre alt geworden.

Und nun zurück zu unseren “Ausflügen” nach Holten. Opas Haus war für mich das Schönste weit und breit. Es war gelb gestrichen, wie man früher sagte, mit Ölfarbe. Die Fenster waren mit roten Ziegeln eingefasst, es gab ein Türmchen und Erker. Aber was mir erst viel später auffiel, im ganzen Haus gab es keine Wasserleitung und eine Toilette schon gar nicht. Leider ist auch dieses Haus durch Bomben zerstört worden.

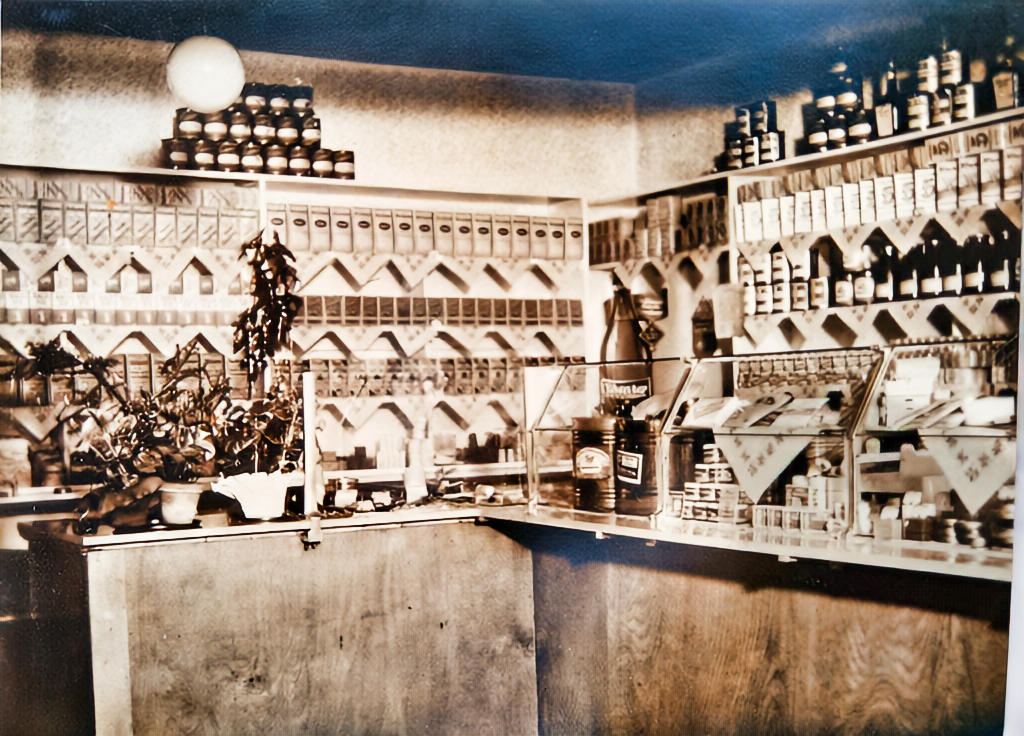

Über die Familie Voß gäbe es viel zu erzählen. Ich will es so kurz wie möglich machen. Für euch ist es vielleicht gar nicht interessant. Aber zu meiner Kindheit gehört es eben. Im Hause Voß gab es nun 7 Kinder von drei Müttern. Die drei ältesten waren Elisabeth, eure Oma, Martha und Lydia. Sie hatten als Großeltern und Mutter die Familie Knüffermann, von der Mutter ja so viel erzählt hat. Für mich wurde sie auch noch ein Begriff und selbst ihr, Elisabeth und Margret kennt sie noch. Die Familie Knüffermann war für die damalige Zeit recht wohlhabend. Wenn wir als Kinder zu ihnen nach Hochfeld eingeladen wurden, war es ein Fest. Eine Tante hatte ein ganz vornehmes Café. Wir nahem im Café Platz und bekamen die herrlichsten Sahnetörtchen vorgesetzt geschmückt, mit bunten Papierschirmchen. Bis heute finde ich sie schön. Die andere Tante besaß ein Feinkostgeschäft, Tante Berta und Onkel Bernhard. Ich weiß noch ganz genau, wie der Laden aussah, Schränke, Schubladen, Glasvitrinen aus dunklem Holz bis unter die Decke. Weißblaue Fliesen auf dem Boden und hinter der Theke Holzlattenroste, damit die Verkäuferinnen keine kalten Füße bekamen. ln der Wohnung standen dicke Ledersessel und große Bücherschränke. Onkel Bernhard einen Wintergarten mit einer Kakteensammlung. Das alles ergab für mich eine Stimmung, die mir sehr behagte. Nur die Umgebung gefiel mir nicht so sehr. Es war ein fünfstöckiges Haus in einer völlig geschlossenen Häuserfront in Duisburg Hochfeld. Am Ende der Straße überragten die hohen Schornsteine der Kupferhütte das Straßenbild und verpesteten die Luft. Ihren Lebensabend verbrachten Tante Berta und Onkel Bernhard in Wiesbaden. Genau so gerne wie ich als Kind nach Tante Berta in Hochfeld fuhr, so gerne besuchte ich sie auch noch als verheiratete Frau in Wiesbaden. Sogar mein Mann steuerte gerne Wiesbaden an.

Zurück in die Erinnerungen: Es gab dann eine Zeit, in der nicht mehr gerne nach Hochfeld fuhr. In der Nazizeit schimpfte Onkel Bernhard immer fürchterlich über Adolf Hitler. Wenn es eben ging, hockte er, unter einer Decke versteckt vor dem Radio und hörte „feindliche Sender“. Mutter hatte immer Angst, dass er verraten wurde und die SS erscheinen könnte, um ihn in unserer Anwesenheit zu verhaften.

Er hat aber alles überlebt und ist 80 Jahre alt geworden.

Die zweitälteste war Martha. Ich kenne sie nur vom Erzählen. Sie ist als junges Mädchen und Braut ihrem Bräutigam Fritz Aderhold als Missionsfrau nach Afrika gefolgt. Sie ist bald an Heimweh gestorben und freute sich nach der Geburt von drei Hindern so sehr wieder auf zu Hause. Sie starb dann noch in Afrika an einer Tropenkrankheit. Dem Typ nach war sie wohl wie unsere Oma Elisabeth. Fritz Aderhold habe ich später kennengelernt. Er war ein Frömmler und verabschiedete sich mit den Worten: Auf Wiedersehen droben im Licht.

Die dritte war Tante Lydia. Als junges Mädchen war sie richtig hübsch. Groß, schlank, schwarze Locken. Sie war verlobt, das Verlöbnis ging auseinander, zum schrecklich großen Kummer von Tante Lydia. Aus Liebeskummer begann dann sie wohl sich "Kummerspeck“ anzuessen. Bevor es ganz schlimm wurde, hat sie sich "Ihr Hermännchen" eingefangen. Onkel Hermann war ihr in Jeder Hinsicht unterlegen, 7 Jahre jünger. Zu Ihrem großen Glück fehlte jetzt nur noch ein Kind. Es kam, als sie 42 Jahre alt war. Onkel Hermann kam 80 Pfund schwer, aus russischer Gefangenschaft heim und wurde nun von Tante Lydia mit Riesenmengen Bratkartoffeln und Milchsuppe "fett Gefüttert". Tante Lydia war in ihrem Element. Die Qualität ihrer Küche wurde besser, aber die Menge nicht kleiner. und so kam es wie es kommen musste, sie brachten zusammen eine ganz hübsche Summe Kilogramm, bzw. Zentner auf die Waage. Aber trotz allem machten wir sie immer gut leiden, schon wegen des Humors und ihrer Gutmütigkeit, die sie uns vermittelte.

Das vierte und einzige Kind aus 2. Ehe war Onkel Johannes. Er ging in dem Trubel immer ein bisschen unter. Nur später erschien er in der Familie Kleinbongardt, aber davon später im Zusammenhang mit Opa Marls Schwester.

Jetzt kennen wir ihn alle nur als Totengräber“.

Und dann die drei Kinder von "Oma Ida".

Als Erstes Hanna. Sie heiratete Fritz Gissel. Auch sie folgte Ihrem Bräutigam als ganz junges Mädchen nach Afrika. Mit unserer Verwandtschaft in Afrika konnten wir in der Schule immer herrlich angeben. Wir schmückten und mit Armbändern aus Elefantenhaar und Muschelketten und nahmen sogar die Fotos mit. Tante Hanna und Onkel Fritz Sind Afrika treu geblieben und betreuen jetzt noch ihre "Bekehrten in der dritten Generation. Heute, über 80 jährig, nun als Witwe, macht sich Tante Hanna immer noch unternehmungslustig wie früher, auf den Weg nach Afrika, obwohl, nach ihrer eigenen Aussage die Luft manchmal recht "eisenhaltig“ ist und die Gefahr, von räuberischen Somalis im Pokomoland überfallen zu werden, sehr groß ist. Ihre fünf Kinder, nun schon lange erwachsen, sind irgendwie zwischen Missionstätigkeit und Vortragsreisen, aufgewachsen und machen zum Teil auch ihren etwas außergewöhnlichen Lebensweg.

Auf jeden Fall sind dann auch noch die jüngsten Söhne dieser Familie zu erwähnen. Paul und Karl, zwei ganz wilde Burschen. Beides "germanische Typen“, über 1,80 groß, stark, beide SS Soldaten, beide aber früh gestorben. Paul hatte es mit Bräuten, zum Entsetzen von Tante Lydia. Sie musste sie immer beköstigen, einschließlich Hochstaplerin. Bis dann die Richtige kam und ihn bändigte. Er bekam fünf Kinder und endete als ziemlich trunksüchtiger Trinkhallenbesitzer.

Karl, mein jüngster Onkel, sieben Jahre älter als ich, hatte keine Nachkommen. Er heiratete eine nette, liebe, "wohlbegüterte“ Frau. Lag mit noch nicht fünfzig Jahren mit einem amputierten Bein im Krankenhausbett mit dicken Zigarren und Weinbrand. Er bekam Besuch von seinen alten Kameraden aus der Waffen-SS und Hitler Leibstandarte und sie träumten von vergangenem Glanz, die alte Herrenrasse.

Das in Kürze über die Familie Voß. Über die Vettern und Cousinen zu berichten, führte zu weit. Ich habe auch kaum noch Kontakt. Altermäßig gehörte ich auch mehr zu Tanten und Onkeln. Der besagte "Onkel Karl“ hat mir mal prophezeit, dass ich wegen meiner lang behaarten Arme und Beine mal einen reichen Mann bekäme. Und er konnte absolut nicht vertragen, wenn er in seiner schicken, schwarzen SS Uniform vor mit Stand und ich als munterer "Backfisch“ ihn mit Onkel anredete. Er hat es sich energisch verbeten.

Tante Lydia erzählte, dass sie als junges Mädchen "in Stellung", einmal im Jahr ihren Lohn ausgezahlt bekam. Es war Inflationszeit und sie konnte für ein Jahr Arbeit gerade einen Regenschirm kaufen und war auch noch stolz darüber. Diese Geschichten waren für mich Viel interessanter, als auf kleine Vettern und Cousinen aufzupassen. Ich wäre schon so gerne erwachsen gewesen.

Soviel über die Familie Voß. Opa Karl sprach immer etwas geringschätzig von den „Voße Köppen“.

Und nun zu der "Sippe" Kleinbongardt.

Oma Auguste hat neun Kinder geboren. Drei sind ganz klein gestorben. Die Todesursache ist mir nicht bekannt. Nur von einem kleinen Sohn weiß ich es aus Erzählungen, die mich schon als kleines Mädchen sehr traurig stimmten. Der kleine war aus Angst vor einer Friseurschere weggelaufen und irgendwo im Bach ertrunken. Die Nachbarn brachten Ihn der Oma tot ins Hause Oma konnte noch nicht einmal im hohen Alter gut darüber sprechen. Der älteste war Onkel Heini, verheiratet mit Tante Male. Sie wohnten in einem Haus mit uns. Dadurch waren auch seine zwei Kinder, Friedhelm und Lydia unsere Spielkameraden. Friedhelm war behindert, wie man heute sagt. Er wurde von seiner Mutter, Tante Male, liebevoll betreut. Heute stände sie nicht so ganz alleine damit. Auf jeden Fall hat Friedhelm sein ganzes Leben schwer gearbeitet und sich seine Rente verdient. In den Nazi Jahren, als alles nicht lebenswertes Leben ausgelöscht wurde, ließ Tante Male ihren Sohn nicht aus den Augen. in Hohem Alter, als Onkel Heini schon tot war, bekam sie den Lohn für alle Mühen. Friedhelm passte auf seinen etwas verwirrten Vater auf, trug seiner Mutter das Handtäschchen, putzt Staub und versorgte sie rund um die Uhr. Friedhelm war 65, als er zum größten Kummer von Tante Male starb. Tante Male wurde über 90 Jahre alt. Onkel Heini und Opa Karl haben sich wohl aus brüderlicher Liebe bis ins hohe Alter fürchterlich gezankt. Vielleicht auch, weil sie einfach in zu enger Nachbarschaft wohnten. Tante Male und Oma Elisabeth hielten die verwandtschaftlichen Beziehungen geduldig und ausgleichend aufrecht.

Die jüngere Schwester von Opa Karl war Tante Hanna.

Ihre Geschichte:

Sie heiratete Johannes Voß, den Halbbruder von Oma Elisabeth.

Es war ihre erste große leidenschaftliche Liebe. Onkel Hannes war wohl auch etwas unberechenbar in seiner ersten Liebe und machte sich manchmal zum Gespött seiner jugendlichen Freunde und jüngeren Brüder. Sie bewarfen seine auserwählte mit Schneebällen. Hannes wehrte sich entrüstet und rief: „Bitte belästigen sie meine Dame nicht.“ Er schlief draußen im Garten am Haus, um seinem Hannchen näher zu sein. Abends bekam Hannchen, nach einem anstrengenden Waschtag, zum Gaudi seiner Geschwister sämtliche Sofakissen aufs Sofa gelegt. Vater richtete ihnen ein Lebensmittelgeschäft ein, zumindest half er ihnen. Der erste Sohn Peter wurde geboren. Abends kam eine Musikkapelle und brachte der Wöchnerin ein Ständchen. Die große Liebe verging. Lag es am Krieg? Onkel Hannes wurde Soldat. Er schaffte sich eine Freundin an. Sie bekamen noch eine Tochter. Aber es half alles nichts. Die Ehe wurde geschieden. Es spielten sich Dramen in der Familie Kleinbongardt und Voß ab. (Mir heute sehr verständlich). Nach einigen turbulenten Jahren heiratete sie dann Hans Schlag. Hans Schlag war sieben Jahre jünger. Er kam durch mich in die Familie. In den Hungerjahren nach dem Krieg stand in den Schlangen vor unserem Geschäft eine bedauernswerte Gestalt. Hans Schlag sah zum Umfallen aus. Er kam aus der Gefangenschaft aus dem Lazarett. Behindert und verhungert. Ich half ihm so gut wie möglich, in dem ich bestimmte Waren und Lebensmittel, besonders Milch, für ihn verwahrte, damit er nicht mehr stundenlang bei Wind und Wetter in der Schlange stehen musste. Er war so munter und unterhaltsam, dass ich Ihn auch später zu meiner ersten Fete einlud. Er gestand mir, dass er am liebsten eine Kriegerwitwe heiraten würde, die wenigstens schon eine Wohnung hätte. Mit einer jungen Frau, kleinen Kindern und Existenz Gründung wäre er wohl überfordert. Also war Tante Hanna die Richtige. Allen Unkenrufen der Kleinbongardts haben sie eine mustergültige Ehe geführt. Man konnte sich an ihnen erfreuen. Nur Oma Auguste wollte, dass ich nun auf einmal „Onkelt“ zu ihm sagen sollte. und da habe ich gestreikt. Er wäre ja sogar ein Heiratskandidat für mich gewesen.

Der vierte der Geschwister Kleinbongardt, Onkel Willi:

Soweit ich ihn Erinnerung habe, und dass sehr gut, war so ein bisschen wie man sagt. ein "Hans Dampf" in allen Gassen. Von Opa Karl weiß ich, dass in jungen Jahren seine Motorräder kaputtgefahren hat. Er selbst konnte sich keine Leisten. Er war in einer Kaufmännischen Lehre. Er wurde arbeitslos. Es waren die schweren Jahre um 1930. Also half er meinem Vater im Milchgeschäft. Neben Vaters Milchwagen, ein Pferdegespann, wurde ein Dreirad angeschafft, mit dem Onkel Willi in der Kundschaft herumfuhr. Ob er als Lohn die Motorräder erhielt, oder sich selbst zusammensparte, wer weiß es noch. In diesem Jahre muss er auch schon in der SS gewesen sein. Das war genau das Richtige für sein Temperament. Was wurde sonst noch für die Jugend geboten? So war er dann mit seinen Freunden abends unterwegs zu irgendwelchen Saalschlachten und Raufereien. Von ihm kenne ich auch den Schlagring. Ich kann diese gefürchtete Waffe schlecht beschreiben. Auf jeden Fall konnte man damit recht gut Zähne einschlagen. Eines Tages stellte er der Familie seine Freundin Betty als Heiratskandidatin vor. Opa Peters Kommentar. die kommt mir nich auf den Hoff. Aber die Hochzeit fand statt. Onkel Willi war inzwischen Zollbeamter und machte Dienst an der holländischen Grenze in Straelen. Er bekam zwei Töchter. Aber ohne Fahrn konnte er nicht qut auskommen. Einmal in der Woche kam er mit einem Motorrad mit Seitenwagen, noch von Opa Karl gekauft, angebraust. Er wurde von uns Kindern mit großem Hallo empfangen und meine Mutter kochte ihm einen großen Topf Milchsuppe. Eines Tages wurde ich in den Seitenwagen gepackt und fuhr in die Ferien nach Straelen. Meine Mutter hat bestimmt tausend Ängste ausgestanden. Onkel Willi fuhr bekannterweise nicht gerade langsam.

Im Krieg hielt er unserer Mutter die Treue. Mutter verwöhnte ihn gerne weiter mit Bratkartoffeln und Milchsuppe, weil er auch so große Ähnlichkeit mit Vater hatte. Auch er wurde Soldat und machte Dienst bei der Waffen SS. Auch er kam in der damals so gefürchteten schwarzen Uniform. Am Ende des Krieges kam er in amerikanische Gefangenschaft und wurde entnazifiziert. Vorher verhört. Und das war wohl eine schlimme Tortur. Der ganze Hass war ja 1945 - 1947 noch am größten und fanatischsten. Er ist aber heil herausgekommen, weil er nachweisen konnte, dass er vielen Juden über die holländische Grenze zur Flucht verholfen hat. Dann wurde auch seine Ehe geschieden, das nächste Drama in der Familie Kleinbongardt. Seine nächste Heiratskandidatin war Anni, katholisch, und damals eine schwierige Situation. Mit viel Theater, auch in unserer evangelischen Familie; Oma und Geschwister wurden vor die katholische Kirche als Zeugen geladen. Die Ehe wurde annulliert. Stand aber unter keinem guten Stern, dafür waren beide zu extrem. Sie rieben sich untereinander auf. Aber trotz allem war er für mich ein ganz lieber Onkel, der uns auch oft hier in Oelde besuchte. Die fünfte im Bunde: Tante Guste. Ihre Hochzeit war für uns ein Ereignis. Wir bekamen weiße Musselinkleidchen mit roten Röschen genäht. Bis dahin war Tante Guste gar nicht so für mich in Erscheinung getreten. Alle waren glücklich über ihre Wahl, Onkel Hermann war so der von allen akzeptierte Kandidat für Tante Guste. Die Hochzeit verlief abends etwas außergewöhnlich für die Gäste. Um 9 Uhr erschien Onkel Hermann in brauner Uniform mit Marschgepäck, um seinen 30 km Nacht Gepäckmarsch für das SA - Goldene Sportabzeichen anzutreten.

Das junge Paar bezog eine Wohnung in Essen Stadtwald und ich durfte sie dann manchmal besuchen. Wir machten Spaziergänge zum Baldeneysee mit Blick auf die Villa Hügel. Wenn die schwarz-weiß-rote Fahne und die Fahne der SA dort flatterte, war der Führer dort in seinem Domizil. Wenn Tante Guste mich abends ins Bett brachte, sagte sie zu Onkel Hermann, er solle mich mal fotografieren und mein Bild an die Zeitung schicken als Reklame für die hungernde Jugend Deutschlands. Tante Guste hat in den Kriegsjahren dann vier Kinder in drei Jahren zur Welt gebracht. (Zwillinge) Sie hat durch Evakuierungen usw. wahre Odysseen erlebt und mitgemacht. Heute erzählen wir noch oft davon. Vielleicht könnte sie viele meiner Erinnerungen revidiert, zumindest von ihrem Standpunkt und Erinnerung anders sehen. Und wie sagt sie heute, abgesehen von den ersten Jahren bedingt durch den Krieg, ist ihr Leben doch recht geordnet und ruhig verlaufen.

Die Jüngste im Bunde Kleinbongardt ist Tante Mia. Sie ist nur sieben Jahre älter als ich. Als kleines Mädchen durfte ich nur mit ihr und ihren Freundinnen spielen, wenn ich Tante zu ihr sagte. Später, als wir zur gleichen Zeit heirateten und auch zur gleichen Zeit unser erstes Kind erwarteten, sollte ich unbedingt die "Tante" weglassen. Auch sie brachte ein wenig Aufregung in die Familie Kleinbongardt. Ihre einzige Tochter "musste" mit 16 Jahren einen Koreaner heiraten. Es war ein Familienskandal. Aber zum Erstaunen aller Großmäuler entwickelte sich eine vorbildliche Familie. Herr Li ist vollkommen integriert und lebt mit seiner Frau Adelheid, Tochter Corinna und Tante Mia glücklich zusammen.

Alle diese Tanten und Onkel lebten in Hamborn und lebten mehr oder weniger im großen Familienbund und gehörten zu meiner Kindheit. Für mich gehörten alle zu meinem Leben und ich saß als kleines Mädchen immer dazwischen mit großen Augen und neurigen Ohren, die mehr hörten, als ihnen manchmal lieb gewesen wäre.

Jetzt beginnen meine etwas bewussteren und geordneten Erinnerungen. Vater und Mutter, für Euch Opa Karl und Oma Hamborn.

Sie waren für mich so ein verliebtes und strahlendes Ehepaar. Ich glaube auch, nicht nur für mich. Vater war für uns, trotz aller Liebe, die er uns zeigte, auch eine Respektsperson. Mutter war immer lieb und so gar nicht energisch. Für sie gab es nur ihren Karl, "den einzigen". Viel Zeit hatte Vater für uns nicht. Dafür war Mutter den ganzen Tag für uns da. Aber zu sagen hatte sie nichts. wollte aber es auch nicht. Nur der Sonntag gehörte uns allen. Dann gingen wir spazieren. Vater spielte und tobte mit uns herum, was Mutter wegen ihrer großen Ängstlichkeit immer nervös machte. Ganz selten holte Vater auch mal die Kutsche von Opa Holten. Opa Holten besaß einen Schimmel, der wurde angespannt. Er war nicht einer der bravsten. Er war schon mal ausgerissen und über Hecken und Zäune in Nachbars Gärten gesprungen. Für Mutter wieder ein Grund, bange zu sein. Wir Kinder fanden es ganz toll.

Mein treues Anhängsel war meine 2 1/2 Jahre jüngere Schwester Ruth. Ich brauchte nur zu sagen, Ruth, hol mir mal das oder das, sie rannte. Nur einmal sagte sie, ich bin doch nicht dein Hund. Das hat mich dann doch getroffen. Im Kreise meiner Schwestern war ich wohl ein kleiner Außenseiter. Ich war so dünn und schmal und im Sommer braun gebrannt wie ein Neger. Vater und Mutter wurden einmal gefragt, wo sie mich denn aufgelesen hätten. Ganz schlimm war für mich die samstägliche Badeprozedur. Ich bekam den Hals mit Öl eingerieben und geschrubbt. Ruth blond und hellhäutig, Christel rothaarig und Doris wieder blond. Auf jeden Fall glänzten ihre Gesichter rot und sauber und ich saß wie eine graue Maus dazwischen. Ruth war längst nicht so „zäh" wie ich. Sie hatte schon als kleines Mädchen schnell Kopfschmerzen, später Migräne. Dann hatte sie einmal den ganzen Kopf voller Ausschlag (Exem). Mutter betupfte alles mit Kamillentee, wollte eine Kruste lösen und hatte das Ohr bald mit ab. Überhaupt wurde viel mit Hausmitteln herumgedoktert. Mutter hatte mal schreckliche Zahnschmerzen. Geranienblätter sollten dagegen helfen. Also kamen Geranienblätter in die Ohren. Mutter sah ganz gediegen aus. denn die Blätter verschwanden ja nicht ganz in ihren Ohren. Tante Lydia kam und hörte nicht wieder auf zu lachen. In Wirklichkeit saß ein vereiterter Weisheitszahn dahinter, Sie bekam dann drei Wochen den Mund überhaupt nicht mehr auf und Vater versorgte sie mit Taubenbrühe, viel Sahne und sie sagte immer, noch nicht mal ein Reiskorn geht dazwischen. Nach drei Wochen musste dann der Zahn herausoperiert werden. Wenn Vater aus Zeitgründen am Sonntag nicht mit uns spazieren gehen konnte, bekamen wir zum Trost 10 Pfennig. Dann wurde an der Trinkhalle ausgesucht. Für 10 Pfennig. mindestens 20 Sorten Bonbons, Aber trotzdem war es ein kümmerlicher Ersatz für Vaters Begleitung. Irgendwann wollte Opa Peter weg aus Hamborn. Alles Reden, von wegen „alte Bäume verpflanzt man nicht“, halfen nichts. Der neue Wohnort sollte Millingen sein. Opa hatte einen "reichen Bruder" der in Millingen einen See gepachtet hatte, zum Angeln und Fische fangen.

Opa gefiel das besonders gut. Er verbrachte dann schon mal seine Wochenenden am "Millinger Meer“ (Kreis Rees). Besonders war er vom Fang mit dem großen Netz gepackt. Vor allem, weil dann auch seine Hilfe benötigt wurde, Omas Gegenrede half nichts. Also musste unser Vater als "Ernährer" der Familie mal wieder ein Haus bauen. Für uns Kinder war es ein Paradies. Ich habe das Haus sehr groß in Erinnerung. Dabei war es ein „Klein Häuschen". Wir zogen dann aus der Etage in Vaters Geburtshaus. Vor dem Umzug kam ich zur Schule, 1933. Unser Schwesterchen Christel war geboren. Ich weiß nur, das Vater sagte, der Dritte Junge ist wieder ein Mädchen. Mutter konnte mich nicht zur Schule bringen. Also ging ich mit Tante Male und Friedhelm. Als wir dann wieder nach Hause kamen, fragte Mutter, welchen Lehrer ich denn bekäme. Tante Male: Lehrer Heck, ein Nazi. Ich fragte mich, was wohl ein Nazi wäre. Aber so ganz unmerklich, besonders für uns Kinder, trat doch die Nazizeit in unser Leben und veränderte es unmerklich. Bei unseren sonntäglichen Spaziergängen brauchte Vater nicht mehr zu oft den Hut zu ziehen. Man grüßte sich mit ausgestrecktem Arm und mit dem zackigen Gruß "Heil Hitler". Vater fand es ganz praktisch. Der Gruß hat sich erstaunlicherweise schnell eingebürgert. Alle taten es.

Die Stimme Adolf Hitlers wurde uns allen bekannt. Wenn der Führer sprach, schallte seine Stimme aus allen Fenstern. Seine Reden wurden übertragen, mit zackiger Marschmusik untermalt, durch den Volksempfänger. Dieses Radio konnte sich auch jeder leisten, dafür war gesorgt worden. Vater trat in die NSKK ein. (Nationalistisches Kraftfahrkorps). Er bekam eine braune Uniform. Es wurden alle erfasst. Mit 10 Jahren gehörten wir zum Jungvolk. Auch wir bekamen eine Uniform, schwarze Röcke. weiße Blusen, schwarze Tücher, geknotet wie ein Schlips mit einem braunen Lederknoten und kurzer brauner Jacke. Mit 10 Jahren wurden wir feierlich vereidigt. Wegen meiner feierlichen Vereidigung musste ich auf ein Familienfest verzichten, auf das ich mich schon lange gefreut hatte. Ich habe geheult, so dass mein Vater schon ganz böse wurde. Es half nichts, keiner konnte sich drücken. Das "Drücken" habe ich dann selbst besorgt. Heimabend, Sport, Wanderungen habe ich einfach nicht zur Kenntnis genommen. Sonst änderte sich in unserem Leben noch nicht so viel. Wir hatten es sehr schön.

Vater besaß inzwischen ein Auto. Wenn Vater auf einer geraden Landstraße mal schneller als 65 Km fuhr, rief Mutter ängstlich, „Hu, Karl fahr nicht so schnell." Für uns Kinder unverständlich.

Wir hatten immer ein begehrtes Sonntagsziel und auch Ferienziel. Das Millinger Meer war für uns immer lohnenswert. Ich habe dort schwimmen gelernt, Muscheln gesucht, lebend und sie dann den Weg zum Wasser suchen lassen. Wir lagen stundenlang in der Sonne oder ließen Steine springen. Als unsere Christel drei Jahre alt wurde, hatte sie einen leichten Anfang von englischer Krankheit. Sie fiel zu unserem Schrecken einfach um oder sie schrie sich einfach "weg". Das hatte bestimmt nichts mit der englischen Krankheit zu tun. Auf jeden Fall sollte sie bei Wind und Wetter draußen sein. Also besorgte mein Vater ein Kindermädchen. Leni war zu klein und mickrig, um schon einen Beruf zu erlernen. Für ein geringes Taschengeld passte sie jetzt auf uns auf. Die Zeit war zu schön. Jeden Tag ging es in den Jubiläumshain, ein Erholungspark. Christel ließen wir nur laufen, wenn keine Leute in Sicht waren, weil sie so krumme Beine hatte. Wir alberten so herum, dass ich oft meine Hose nass machte. Dann sagte Leni: "Meine Zeit Elsbeth, du müsstest vielleicht doch mal zum Arzt. Was willst du denn machen, wenn du mal im Tanzkursus bist und lachen musst und das Wasser läuft dir die Beine herunter". überhaupt mein Lachen, ein Kapitel für sich. Am Tisch musste ich immer neben Vater sitzen, um im passenden Moment einen Schubs von Vater zu bekommen. Nach dem Essen wurde immer von Vater ein frommes Kalender Blatt vorgelesen. Ich hörte natürlich nicht fromm und andächtig zu, sondern grinste die anderen an. Das Ergebnis war ein "Gibbeln" (kichern). Vater sagte Gibbeltres und hätte mir am Liebsten eine heruntergehauen. Leni ist unserer Familie 30 Jahre treu geblieben. Bis zu Christels Tod hat sie geholfen und war auch noch bei Christels Kindern fast unersetzlich. Wir lebten, wie man heute sagt, in einer heilen Welt. Vater und Mutter waren immer für uns da. Auf den Sonntag freuten wir uns immer besonders, weil Vater sich immer etwas Besonderes für uns einfallen ließ. An eine Spazierfahrt erinnere ich mich besonders. Vater hatte noch ein befreundetes Ehepaar mitgenommen. Wir fuhren am Niederrhein spazieren.

Plötzlich kam, für den Niederrhein keine Seltenheit, dichter Nebel auf. Dunkel wurde es auch schon. Vater konnte buchstäblich nicht mehr die Hand vor Augen sehen. Vaters Freund stieg aus und ging zu Fuß, winkender weise vor dem Auto her, um meinem Vater die Richtung anzuweisen. Mutter war wie immer sehr ängstlich. Nur ich war enttäuscht, dass es dann doch keine Nachtfahrt wurde. Es wäre ein herrliches Abenteuer für mich gewesen. 1 - 2 Wochenenden im Jahr hatte Vater keine Zeit für uns. Dann widmete er sich seinen Freunden und Nachbarn. Die Bauernsöhne kamen schlecht an eine Frau. Also fuhr Vater mit ihnen los, bis ins Siegerland und Sauerland, um "Kühe zu begutachten." Ich bin erst später dahintergekommen, dass es sich um Frauen handelte. Ohne dass wir Kinder es groß merkten, nahmen die Nazis doch immer größeren Einfluss auf unser Leben. Mutter kaufte preiswerte und gute Stoffe in einem jüdischen Geschäft ein, dessen Besitzer auch unser Kunde war. Einmal im Jahr kam dann eine Tante, und "benähte" uns vier Mädchen und alles was so dazu gehörte. Auf einmal wollte Vater nicht mehr, dass Mutter in dem Geschäft einkaufte. Dieser Wunsch führte zu einer der wenigen Auseinandersetzungen zwischen Vater und Mutter. Unsere direkten Nachbarn waren Rubbert. Es waren entfernte Verwandte und besaßen einen Laden, sogar mit Textilabteilung. Anfang des Jahres war dann immer eine Inventur fällig. Ich war so ungefähr zwölf Jahre alt und sollte helfen. Eine sehr interessante Angelegenheit für mich. Alles musste in dem dollen Durcheinander gezählt werden. Noch heute erinnere ich mich an die "Ladenhüter", die Tante Lisbeth nicht mehr verkaufen konnte. Jedes Röllchen Nähgarn in den damals schon unmöglichsten Farben, Schürzen, Kittel, Echte Seidenstrümpfe aus Urgroßmutters Zeiten, alles Zählen und sortieren. Mit einer wahren Wonne wühlte ich darin herum. Überhaupt war das ganze Haus ein Chaos. Kartons, Papier, Lebensmittelsäcke, alles flog einfach die Treppe in den Keller hinunter. Ein gefundenes Fressen für Ratten und Mäuse. Da unser Häuschen an das Haus angebaut war, bekamen wir auch manchmal zu Opas großem Ärger die Tiere zu sehen. Sie wurden von Opa Peter gnadenlos verfolgt.

Eines Abends, es war schon lange dunkel, schrie Opa Peter über den Hof wie in aller höchster Not, so dass ich bald aus dem Bett fiel und sofort hellwach war,

"Karl kommes her, wie häft eine Ratt im Stall". Vater einschl. Onkel Hein bewaffneten sich mit Mistgabeln und gingen nicht eher schlafen, bis das Untier getötet war. Onkel Hans Rubbert hatte eine große Ähnlichkeit mit Adolf Hitler. Mancher Kunde stand bald stramm, wenn er den Laden betrat. Er fuhr nach Bayern in Urlaub, natürlich in brauner Uniform. Die Leute jubelten ihm zu. Er klappte das Verdeck seines Autos los und grüßte hoheitsvoll zurück. Er wurde angezeigt und musste acht Tage ins Gefängnis. Der Richter legte ihm nahe, seinen schwarzen Schnäuzer abzurasieren. Er tat es nicht und seine Frau lebte immer in tausend Ängsten. Er ist dann im Krieg bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen. Als ich ihn das letzte Mal sah, meinte er, die Angriffe würde sowieso kein Mensch überleben und schimpfte lauthals über unseren Führer. Ein paar Tage später wurde er als einziger Toter aus einem Luftschutzkeller geborgen. Und dann kam, was man später als Kristallnacht bezeichnete. Alle Synagogen wurden angezündet. Von allem, was sich in dieser Nacht abspielte, wussten wir Kinder natürlich nichts. Ich kann mich erinnern, dass Opa Peter, wie öfter, aus Millingen kam, um bei uns aufzuräumen. Er war mit der Straßenbahn durch die Stadt gefahren, hatte die zerschlagenen Fensterscheiben, das Textilgeschäft von sehr lieben Leuten und Kunden völlig demoliert und die ausgezogenen Modepuppen hatten wie Leichen auf der Straße gelegen, gesehen und sich furchtbar darüber aufgeregt. Er zitterte vor Ärger. Er fuhr dann wieder nach Millingen, bekam ein paar Tage später einen Schlaganfall. Nach ein paar Tagen Schlaf wurde er wach und seine ersten Worte waren zu seiner Frau: Was bist du denn vorn altes Weib. Dreißig Jahre seines Lebens waren gestrichen. Er lebte dann noch 17 Jahre wie ein zufriedenes Kind. Sämtliche Kriegswirren konnten ihn nicht aufregen. Nur der Krach der Fliegerangriffe wunderte ihn sehr. Seine Liebe zu seiner Frau zeigte er jetzt durch große Anhänglichkeit und Besorgnis. Im Gegensatz zu den gesunden Zeiten. Als man ihn später mal am Trümmerhaufen seines Häuschens vorbeifuhr, meinte er nur, das mal ja so richtig aufgeräumt werden müsse und konnte sich gar nicht erklären, wer dieses Durcheinander wohl angerichtet hätte.

Ansonsten waren diese Vorkriegsjahre eine relativ gute Zeit, auch in unserer Familie. Vater machte mit noch drei Mädchen mit dem Milch wagen seine Runden durch die Kundschaft. Da war unsere Leni, die wir ja nun nicht mehr als Kindermädchen gebrauchten. Christel war gesund stark und kräftig und zu ihrem Kummer mit reichlich Sommersprossen und roten Haaren ausgestattet. Wir drei Schwestern zankten uns manch mal wie die Besenbinder, wie Mutter behauptete. Ob es nun um eingemachte Kirschen, die nicht abgezählt waren, oder Dessertteller mit verschiedenen Mustern ging, etwas fanden wir immer. (kommt es Euch bekannt vor?) Aber das war äußerlich. Am Tisch saßen wir mit 10 Personen. Nach dem Essen mussten die drei "Angestellten“ und das Pflichtjahrmädchen die Küche sauber machen und die Kannen spülen, damit Mutter sich hinlegen konnte. Oft stand sie schimpfend wieder auf. Die drei "Hilfen" hatten sich so viel zu erzählen. Sie waren alle so um die 20 Jahre alt. Das war immer eine Kicherei und ich stand ganz still irgendwo in der Ecke, um alles mit zu kriegen. Wenn sie mich dann sahen hieß es: Seid still, die Elsbeth hat 12 Ohren, wo sie keine haben dürfte. Im September 1939 waren wir in Millingen in Ferien. Am 1. September kam dann die Nachricht durchs Radio, dass die deutschen Soldaten in Polen einmarschiert seien. Oma und Opa meinten, es gäbe bestimmt Krieg. Am 4. September war es dann soweit. Ich hatte fürchterliche Angst, Vater, Mutter, Omas und Opas hatten uns so viel vom Krieg erzählt von Angst, Sorgen und Kummer und Hunger, dass ich dachte, am anderen Tag ginge es richtig los. Opa saß vor dem Radio, Oma und ich weinten und wir alle haben gebetet. Ein schrecklicher Tag. Vater und Mutter holten uns wieder nach Hamborn. Die Ferien waren um. Den Nachrichten nach aus dem Radio marschierten unsere Soldaten siegreich gen Osten, wenigstens erst einmal durch Polen. Jeder Sieg wurde mit der passenden Musik durchs Radio bekannt gegeben. Die Melodie sitzt mir im Ohr. Zu gleicher Zeit kamen aber auch die ersten Feldpostbriefe zurück mit dem Vermerk: "gefallen für Großdeutschland". Das war so der Anfang der schrecklichen Zeit. Das Straßenbild änderte sich langsam, besonders abends. Es musste alles verdunkelt werden. Beängstigend für uns alle. Die braunen Uniformen verschwanden, dafür wurden die grauen immer reichlicher. Sie wurden einfach ausgetauscht.

Meine Mutter wurde immer trauriger vor Angst und Sorgen, dass ihr lieber Karl, ihr Ein und Alles nun auch in den Krieg musste. Unsere kleine Schwester Doris war ein halbes Jahr alt, unsere Christel 5 Jahre, Ruth knapp 10 und Ich 12 Jahre alt. Noch ging alles seinen gewohnten Gang. Viele Männer mussten Soldat werden. Aber das kümmerte uns Kinder weniger, solange unser Vater bei uns sein konnte. Opa Holtens Schimmel (Milchwagen- und Kutschpferd) musste auch in den Krieg. Fast jedes Auto wurde beschlagnahmt. Von Vaters fast bezahltem Volkswagen hörten wir nichts mehr. „Alle Räder müssen rollen für den Krieg" wurde uns eingehämmert. Es war Anfang des Jahres 1940, als auch unser Vater seinen Stellungsbefehl erhielt. Da war dann das Elend groß. Unsere arme Mutter nahm innerhalb vier Wochen 30 Pfund ab und weinte nur noch. Und wir Mädchen liefen wie aufgescheuchte Hühner herum. Wir konnten nicht fassen, wie alles weiter gehen sollte. Das Milchgeschäft wurde nicht mehr betrieben. Wir lebten vom Wehrsold, der uns verhältnismäßig sorgenfrei leben ließ. Vater war 36 Jahre alt. Sechs Wochen kam er in die Grundausbildung in Duisburg in eine Kaserne. Wir konnten ihn während seiner Ausgangssperre oft besuchen. Weiter ertönte aus dem Radio die Melodie von Beethoven, die uns die Sondermeldungen und weitere Siege der deutschen Wehrmacht meldeten. Zugleich wurden Luftschutzbunker gebaut. Es waren schwere Betonklötze oder Bauten in Form von "Zuckerhüten" an deren Spitze die Bomben herunterrollen sollten. Man kann diese Bauwerke heute noch bewundern. In jedem Haus wurden die Keller verstärkt. Die Kellergewölbe wurden mit Holz- und Eisenträgern abgestützt. Weil unser kleines Häuschen an ein zweistöckiges Haus angebaut war, erschien das höhere Haus sicherer. Es wurde ein Durchbruch gemacht, der verschlossen wurde mit einer Stahltür „die zugleich auch gasdicht sein sollte. Wir wurden mit Gasmasken ausgestattet. Nur unsere kleine Doris sollte mit feuchten Tüchern geschützt werden. Ferner gab es Luftschutz decken, Luftschutzstrohsäcke, doppelstöckige Luftschutzholzbetten. So langsam waren wir gewappnet. Für uns Kinder ein Abenteuer. Wie mag es meiner Mutter zu Mute gewesen sein. Da wir am Stadtrand wohnten, konnten wir beobachten, wie Flakstellungen (Fliegerabwehrkanonen) ausgebaut wurden, einschließlich Scheinwerfer und Fesselballons.

Letztere hatten die Form von Zeppelinen und hingen an dicken Stahl seilen. Wenn feindliche Bombergemeldet wurden, gingen sie hoch. An den Stahlseilen sollten Tiefflieger ein Hindernis haben. Um schützende Objekte sah man dann einen Kreis von ca. 20 Ballons in der Luft schweben. Opa Holten hatte einen vor der Türe liegen, bedient von zwei Soldaten. Lag dieser Ballon als Stoffbündel auf dem Boden, war keine Gefahr. Die Front breitete sich aus. Polen allein genügte nicht mehr. Für uns Kinder nicht mehr zu überblicken. In den Schulen und öffentlichen Gebäuden standen Sandkästen und hingen große Landkarten, bestückt mit bunten Fähnchen. Die wurden jeden Tag umgesteckt. Der Kreis wurde immer größer. d.h. unser Großdeutschland. Mein lieber Vater gehörte auch zu den siegreichen Eroberern. Er fuhr, zu seinem größten Stolz einen schweren Lastwagen und für ihn waren es schöne erfolgreiche Ereignisse, wenn dieses Gefährt sicher über Notbrücken und unwegsames Gelände heil bis zum Zielort steuern konnte. Alle paar Wochen kehrte er stolz und strahlend, voll von seinen Erlebnissen, aus Holland und Belgien zu uns heim, für einen kurzen Urlaub. Dann wurde er in Gent, Belgien', einquartiert. Ich glaube, er hatte dort eine Freundin, mag es dahingestellt sein. Auf jeden Fall versorgte uns seine Freundin Margret mit Wolle, Stoffen, Schokolade, Kaffee usw. Noch war der Krieg interessant. Das sollte sich aber bald ändern. Es muss so 1940 Ende des Jahres, als die Luftschutzsirenen immer öfter heulten. Wir wurden alle mit einem Täschchen ausgerüstet, in dem sich eine Notausrüstung befand, mit dem Befehl, sie ja nicht zu vergessen, wenn es des Nachts in den Keller ging. Ruth und ich schafften es allein, Christel mussten wir helfen und wenn wir nicht aufpassten, hatte sie sich blitzschnell wieder ausgezogen und lag wieder in ihrem warmen Bett. Mutter nahm die kleine Doris und einen großen Koffer mit dem Nötigsten. Es wurde uns immer bang und bänger. Die Flak schoss aus allen Rohren. Am anderen Morgen wurden von uns die Granatsplitter gesucht, die wir des Nachts mit einem Flötenden, singender Ton vom Himmel fallen hörten. Es waren scharf gezackte Stahlsplitter, oft von beachtlicher Größe.

Die Sirenen waren nun immer öfter zu hören. Der Schulunterricht wurde immer unregelmäßiger und brachte auch nicht mehr viel. Wir schlugen uns die Nächte um die Ohren und morgens waren wir müde und desinteressiert. Die ersten Schulklassen wurden geschlossen evakuiert und irgendwo in Großdeutschland in ruhige Orte untergebracht. Die unruhigen Nächte bereiteten mir Nachteule keine Schwierigkeiten, im Gegenteil. Auf den Luftschutzstrohsäcken im muffigen Keller konnte ich sowieso nicht schlafen. Noch heute habe ich diesen so typischen Kellergeruch in der Nase. Wie es auch sei, wir Kinder sollten zu einem geregelten Tagesablauf kommen. Bei diesen Siegesmeldungen konnte der Krieg nun nicht mehr allzu lange dauern. Also entschlossen sich Vater und Mutter uns nach Millingen zu bringen. Mutter zog mit Sack und Pack mit Ruth und mir los. Von den Kleinen konnte sie sich wohl nicht trennen. Das wäre auch für Oma zu viel geworden. Es fanden sich noch mehr Enkelkinder bei ihr ein. Wir stiegen nach der Bahnfahrt in Empel, einem ganz kleinen Bahnhof aus und mussten zu unserem Schrecken über Glassplitter und Trümmer klettern. Mit der Sicherheit war es also nichts. Ich glaube, Mutter hätte uns am liebsten wieder mit nach Hamborn genommen. Wir wurden aber dann in der Dorfschule eingeschult. Mutter fuhr weinend ohne uns ab. In meiner Erinnerung hat dieses Intermezzo auch nicht allzu lange gedauert. Die Luftschutzsirenen störten uns dort nicht, weil es noch keine gab. Aber eines Nachts krachte es fürchterlich. Wir rannten, wie die Nachgespenster in den Keller, wo auch Oma und Opa im Nachthemd sich eingefunden hatten. Und das wiederholte sich einige mal. Ohne jede Vorwarnung fielen uns die Bomben in die grünen Felder. Jedes Flugzeug, das im Ruhrgebiet durch das Flakfeuer vom Verband getrennt worden war, ließ noch eben seine Restbomben über Deutschland fallen. Also holte uns Mutter wieder nach Hamborn, ich schätze, mit viel Erleichterung. Langsam bekamen wir nachts die Wut, wenn wieder die Sirenen heulten. Für Mutter wurde es immer schwerer, uns aus den Betten zu kriegen. Mehr oder weniger machten wir alles im Schlaf. Christel wusste morgens nicht mehr, wo sie die Nacht verbracht hatte, im schönen warmen Bett oder im Strohsack im Keller. Die ersten Zerstörungen an den Häusern wurden sichtbar. Aber noch wurden die zerbrochenen Scheiben wieder durch neue ersetzt, die Dächer wieder geflickt und neu eingedeckt. Die Verdunkelungsvorschriften wurden stärker. Jeder Kleinste Lichtschimmer wurde bestraft durch lautes Klopfen an der Fensterscheibe. Aber solange die Hochöfen den Himmel rot färbten, fühlten wir uns gar nicht angesprochen. Die wenigen Autos, die noch fuhren, hatten ganz schmale Schlitze in ihren Lampen oder fuhren ganz ohne Beleuchtung. Die Dunkelheit in den Großstädten kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Es gab kleine Anstecker, die phosphorleuchtend strahlten, wenn man sie vorher an einer Lampe "auftankte". Man konnte sich sonst in dunklen Nächten und dem vielen Nebel glatt umrennen.

Und trotzdem waren wir fest überzeugt vom Sieg Adolf Hitlers. Unser Führer ließ uns bestimmt nicht im Stich. Wir bekamen es ja auch täglich durch Radio, Plakate und Schule eingetrichtert. Unsere Soldaten marschierten inzwischen weit in Russland, auch mein Vater. Der erste Winter in Russland war voll im Gange. In Ermangelung von Schaufensterinhalt sah man die Dekoration mal anders. Adolf Hitler in Lebensgröße mit Lorbeerkranz mit dem Spruch "Mit Mann und Maus und Wagen, hat sie der Herr geschlagen." Es sollte wohl ein Hinweis darauf sein, dass es unseren Soldaten besser erging als Napoleon. Ich könnte euch heute noch das Schaufenster zeigen, in der ich diese Dekoration bewunderte, Komischerweise, im nach hinein, spüre ich noch die leisen Zweifel, die mich damals befielen. Es änderte aber nichts daran, dass dieses der kälteste Winter seit langem war, nicht nur für unsere Soldaten, auch für uns zu Hause. Kohlen gab es aber noch und Mutter "stochte" Tag und Nacht den Dauerbrenner im Wohnzimmer und ließ alle Türen nach oben zu unseren Schlafzimmern auf. Trotzdem waren die Fenster voller Eisblumen und die schräge Decke in unserem Kinderzimmer glitzerte von Eis

// HIER FEHLT WAS

Es gab aber auch noch andere Vorwarngeräte. Außer Adolf Hitlers Stimme, Göbbels, Deutschlands Propagandaminister und Marschmusik gab es einen Warnsender. Wenn man ihn einstellte, tickte ein Wecker und eine Frauenstimme erzählte uns, wo und wann feindliche Bomber im Anflug seien. Nahmen sie nicht den Kurs auf Duisburg oder Oberhausen, waren wir erleichtert, trotzdem taten und die Leute leid, die es nun treffen würde. Vor dem ersten Weihnachtsfest ohne Vater hatten wir richtig Angst und konnten uns gar nicht freuen. Da Mutter, sowieso "nahe am Wasser gebaut“ hatte, konnten wir in Beziehung auf Vorfreude nicht bauen. Da gab es aber noch unsere Leni. Sie übte mit uns einen Tanz für den Heiligen Abend ein nach der Melodie "Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit". Tanzbegabt waren wir bestimmt nicht. Es war eine dolle Hopserei. Alle Erwachsenen schmunzelten und mussten sich das Lachen verbeißen. Der Heilige Abend war gerettet. Überhaupt unsere Leni sorgte für ein bisschen Heiterkeit. Außer Uniformen gab es ja auch noch so etwas wie Mode, Mini wurde modern. Zum Ärger von Vater, der auf Urlaub bei uns war, konnte man ja Lenis Knie sehen, skandalös, kein Anstand mehr. Leni hatte ihre erste Liebe. Außer stundenlangen Telefongesprächen, täglichen langen Liebesbriefen und recht häufigen Besuchen hieß er auch noch Anton Stachurski. Das war was für mich, mein Kichern nahm kein Ende. Leni wurde richtig böse und meinte, ich solle mal ganz ruhig sein, wenn mich der Richtige anspräche, würde ich auch nicht sofort nach seinem Nahmen fragen. Das "Ki" ließ sie nicht los. Ihr richtiger Geburtsname war nicht, wie wir meinten, Leni Kurtz, sondern Michalski, die Schwester heiratet einen Rutschkofski usw. Für mich hatte das den Einfluss, dass ich recht erleichtert war, dass mein Zukünftiger nicht mit "Ki" hieß. Ich war nun so alt, um am Konfirmandenunterricht teilzunehmen. Und wie mein Mann sich ausdrücken konnte, die ersten "Büllkes" stellten sich ein. Ich brauchte den weiten Weg von 4 km nie alleine, ohne großes Gefolge, machen. Die Treuesten waren zwei Nachbarjungen, die mir schon als I-Männekes treu ergeben waren. Heinz Beekmann hatte als Lebensziel, Bauer zu werden und Heinz v.d.Straat hatte als Ziel den Schäfer.

Der "Bauer" hat sein Ziel erreicht, wenigstens in seiner Berufswahl. Er heiratete eine Bauerntochter und nannte seine erste und einzige Tochter Elsbeth. 20 Jahre später hat meine Mutter dieses Mädchen kennen gelernt. Sie erzählte meiner Mutter, sie wisse auch nicht, warum sie diesen komischen Namen hätte. Sie hätte nur so viel erfahren können, dass die erste Liebe ihres Vaters auch Elsbeth hieß. Der "Schäfer" hat es nicht geschafft. Er ist ganz früh gestorben. Meine Konfirmation ging im Krieg unter. Wir hatten eine kleine Kaffee Gesellschaft. An den Besuch von Knüffermanns kann ich mich noch erinnern. Und dass ich ein schwarzes Samtkleid hatte, aber ohne Vater recht traurig war. Mein Klavierunterricht ging weiter und wenn Vater kam, spielte ich ihm mit einem Nachbarskind "Die Petersburger Schlittenfahrt, Es braust ein Ruf die Donnerhall oder Großer Gott, wir loben dich," vierhändig vor.

Überhaupt die "Urlauber", sie hatten ihre Schwierigkeiten in der Heimat. Irgendwie zogen sie wieder erleichtert an die Front, abgesehen von den Sorgen und Ängsten um ihre Lieben. Aber dieses wehrlose Ausharren im Keller war fast für sie nicht auszuhalten. Sie konnten sich nicht wehren, weglaufen, oder wenigstens das Gefühl haben, zu helfen. Aber wir? Nacht für Nacht das gleiche Spiel. Wir blieben längst nicht mehr in unserem kleinen Häuschen im Keller. Wir krochen durch die angeblich gasdichte Luke in Nachbars Keller. Dort waren wir wenigstens nicht allein. Da war erst einmal Onkel Hans (der aussah wie Adolf Hitler) Tante Lisbeth, und die drei älteren Kinder. Wir waren beruhigter, weil wenigstens ein Mann in unsere Mitte war. Als Oberhaupt der Familie war da auch noch für uns die Oma Stahl. Die thronte auf einem etwas erhöhten Luftschutzbett. Unter viel geächzte und Gestöhne wickelte sie sich immer in etliche Decken. Einmal hatte sie auch noch eine Maus in ihren Decken. Da war das Theater natürlich groß. Wenn dann alles zu ihrer Zufriedenheit gepackt war, gab es Entwarnung. Für mich waren das trotz allem aufmunternde Abwechselungen, weil ich so nicht schlafen konnte.

Und dann wurden unsere geheimen Befürchtungen wahr. Es war ein Alarm wie jede Nacht. Im Frühjahr 1943, keine großen Bomberverbände waren gemeldet. Wie soll ich es beschreiben? Es gab einen unbeschreiblichen Knall. Das fürchterliche Heulen einer jeden Bombe hört man nicht, wenn es einen selbst trifft. Uns traf eine Luftmine, etwas für damalige Zeiten ganz Neues. Diese Luftminen machten keine großen Krater, aber alles über der Erde wurde zerstört. Wir wussten nicht, was es nun war. Das Licht ging natürlich aus. Oma Stahl hatte eine Taschenlampe, deren Strahl gespenstisch umherirrte. So ganz zaghaft rief Mutter alle unsere Nahmen. Bis auf Doris gaben wir alle Antwort. Sie lag unter einer Decke gut zugedeckt, nur unter Schutt. Die Taschenlampe konnte den Staub nicht durchdringen. Es war ein Krachen, Knistern und sonst nichts zu hören. Unser Glück war der abgestützte Luftschutzkeller. Wir befreiten uns vom "Bauschutt" Ich hatte einen Mantel an mit Kapuze, die ganz voller Steine war. Aber alles war nicht so schlimm. Wir lebten alle und keinem tat was weh. Wir suchten unsere Habseligkeiten zusammen und wollten den Keller verlassen. Durch unser Haus ging es nicht mehr. Onkel Hans ging los. Was heißt, ging los. er versuchte es. Er ist durch den Schutt gekrochen. Wir mussten warten. Und das war schlimm. Mutter hatte große Angst vor Feuer wegen der Gasleitungen. Es verging nicht allzu viel Zeit, als wir Stimmen hörten. Von außen machten sich Leute einen Weg frei, um uns heraus zu helfen. Zum Glück gab es inzwischen Entwarnung. Da krochen wir dann heraus. Das Bild steht mir noch wie heute vor Augen. Ein Riesen Trümmerhaufen. Ich stand einen Moment ganz allein, mit Christel und Ruth an der Hand. Der Trümmerhaufen wurde gespenstisch von kleinen Scheinwerfern beleuchtet. Ich hörte Schreien, weil unsere Nachbarn alle tot geborgen wurden. Unsere vier kleinen Spielkameraden, Oma, Opa und Mutter. Der Vater irrte dort herum. Es regnete in Strömen. Als ich so des Nachts dastand, dachte ich mir, dass ich dieses nie vergessen würde. Ich glaube, dass ich in dieser Nacht dem Erwachsen sein ein gutes Stück nähergekommen bin.

Wohin nun. Kleinbongardts zweites Haus stand noch, aber wie! (jetziges Haus von Carl - Wilhelm). Das Dach war abgedeckt, die Scheiben zertrümmert, aber es war nicht einsturzgefährdet. Das konnte man aber in der Nacht gar nicht abschätzen. Zudem war es durch viele Familienangehörige und Nachbarn übervölkert. Da stand dann unser Nachbar Bauer Scholten vor uns. Er nahm uns mit auf seinen etwa 500 Meter entfernten Bauernhof. Ganz schnell war für jeden von uns ein Bett gefunden und wir ließen uns dankbar, in der Hoffnung, dass die Sirenen nicht wieder heulten, zum Schlafen nieder. Solche spontane Nachbarshilfe war selbst verständlich. Für unseren Vater wurde Sonderurlaub beantragt. Er kam drei Wochen später aus Russland. Bis dahin hatten sich alle über unsere zartbesaitete Mutter gewundert. Jeden Tag war sie mit hilfsbereiten Nachbarn in den Trümmern und suchte, was noch zu retten war. Ein Opfer hatten wir zu beklagen. Unser kleiner treuer Dackel Rolli. Er hatte es sich auf einem Sessel bequem gemacht, weil er nicht mit in den Keller durfte. Wir Kinder waren sehr traurig. Mutter "rettete" ganz stolz sogar ihre Nähmaschine. Sie war nach einer gründlichen Reinigung noch 20 Jahre zu gebrauchen. Manchmal wundere ich mich noch heute, welche Gegenstände noch auftauchen als Verdienst unserer Mutter. Ihre Wäsche fand sie auch wieder und die wurde in einer großen Kiste nach Beckum verfrachtet. Fragt mich nicht, wieso nach Beckum. Für uns Kinder normalisierte sich das Leben wieder. Wir wohnten auf dem Bauernhof. Wir lernten sogar die Kühe unterscheiden. "Der Schäfer" kam, um mir beim Schuhe putzen zu helfen, Mein Sogenkind war unsere Doris. Sie hatte nach der Trümmernacht fürchterlich entzündete Augen. Sie bekam die Augen nicht mehr offen. Mutter meinte, ich solle mich mal darum kümmern. Es war immer eine schmerzhafte Prozedur, die Augen mit Kamillentee auszuwaschen. Das Gebrüll war groß

Meiner Mutter fehlten einfach die Nerven. Auch essen wollte sie nicht. Auch das Füttern übernahm ich. Komischerweise fürchteten wir uns gar nicht mehr vor den Bomben. Lag es daran, dass wir das Gefühl hatten, uns könne nichts mehr passieren? Unser Haus war ja sowieso kaputt. Auf dem Bauernhof hatten wir noch nicht einmal einen richtigen Luftschutzkeller. Wir saßen bei Alarm irgendwo im Runkel Keller in der Scheune, Als Vater dann glücklich kam, konnte er gar nichts tun. Wir waren glücklich, dass wir alle zusammen waren, wenn es auch nur bei den Nachbarn war. Einen Abend beim Schlafengehen, hörte ich dann Vater und Mutter ganz fröhlich lachen. Ich freute mich mit, vor allen Dingen für unsere Mutter. Auf meine Frage am anderen Morgen erzählte mir dann Mutter, dass sie keinen Schlafanzug für Vater mehr gehabt hätte. Also wurde er in ein Spitzen- und Rüschen Nachthemd von irgendeiner Oma gesteckt. Das muss wohl ein berauschender Anblick gewesen sein, denn Mutter lachte noch mal beim Erzählen. Inzwischen besuchte ich die Haushaltungsschule und fuhr jeden Morgen mit dem Fahrrad nach Alt - Hamborn. Im Anschluss daran folgte die Frauenfachschule. Es machte mir sehr viel Spaß. Der Weg war ziemlich weit bei Wind und Wetter. Und seltsamerweise war es mit den Bombern ein bisschen ruhiger geworden. Ich kann mich nicht entsinnen, einmal in einen fremden Luftschutzkeller flüchten zu müssen. An jedem Haus stand mit großen weißen Buchstaben wo der Keller zu finden sei. In der Schule kochten wir nach Sparrezepten der NSF (National Sozialistische Frauenschaft) Die Köchinnen waren sehr erfindungsreich. Wenn es kein Mehl gab, kamen Grieß, Kartoffeln oder eben Möhren in den Kuchen. Unsere Mütter hatten sich ausgerechnet, dass es für 16 Bohnen eine leckere Tasse Kaffee gab. Aber Mangel litten wir immer noch nicht. Dafür sorgten schon unsere Eroberer. Die Soldaten brachten immer irgendetwas besonderes aus fremden Ländern mit. Wenigstens gute Sachen, und wenn es nur ein Stück Seife gab aus Vorkriegsjahren. Die Seife, die wir noch bekamen, nannten wir Schwimmseife. Man konnte sie zu einer kleinen Kugel zusammendrücken und schwimmen konnte sie immer noch.

Wir wohnten immer noch bei Bauer Scholten. Eines Tages kam dann die Schwägerin aus dem Bergischen Land, Frau Grotepaß. Sie besaß auch einen Bauernhof und war Witwe. Hatte den Hof verpachtet und bewohnte vier Zimmer. (Zimmerchen) Sie hatte nun Angst, dass sie Bombengeschädigte aus Köln "zugeteilt" bekäme. Da wollte sie dann schon lieber uns aufnehmen. Mutter entschloss sich, nach Witzhelden zu ziehen,

9 km von Solingen entfernt, im wunderschönen bergischen Land. Sie war auch erleichtert, nicht mehr in Hamborn bleiben zu müssen. Ich hatte nun daran absolut keinen Spaß. Ich hatte gerade in der Frauenfachschule begonnen. Also zog Mutter mit den drei jüngeren Schwestern aus. Sie hatte auch nichts dagegen, dass ich nun nach Holten zu Opa und Tante Lydia zog. Ich war sehr selbstständig und energisch und ich glaube, Mutter war erleichtert darüber. Tante Lydia freute sich, dass sie nun nicht mehr mit Opa alleine war. Oma Ida war inzwischen ausgezogen, um nur noch Gutes zu tun. Und Tante Lydia kürzlich angetrauter Ehemann war schon Soldat in Russland. Wir hatten viel Spaß miteinander. Nur mit dem Luftschutzkeller war es schlecht bestellt. Die ganze Nachbarschaft hatte reservierte Plätze in einem öffentlichen Bunker in Holten. Theoretisch war der Weg bei Alarm gar nicht zu schaffen. Selbst das belastete mich nicht sehr. Ich fuhr begeistert zur Schule. Männer sah man schon gar nicht mehr ohne Uniform. Selbst die Schüler. Gymnasiasten wurden eingezogen und wurden an Flakkanonen ausgebildet. Auch sie bekamen eine Uniform. Nacht mussten sie an Kanonen ernst schießen und am Tag zur Schule. Wir hatten den "Totalen Krieg", den das deutsche Volk laut Propagandaminister Goebbels ja haben wollte. Er hielt in Berlin eine große Propaganda Vorstellung mit viel "Heil" rufen und fragte die Menge, „wollt ihr Kanonen oder Butter?" Die Berliner schrien: „Kanonen“. Mich interessierte das alles wenig. Fast jeden Tag machte ich neue Bekanntschaften. Ich fuhr anstatt mit dem Fahrrad mit der Straßenbahn. Erstens war der Weg weiter und zweitens mit der Straßenbahn viel interessanter. Ich war überhaupt sehr unternehmungslustig und war so ganz schnell nicht klein zu kriegen.

Ich genoss mein Leben ohne Mutters Ängste. Tante Lydia war ein richtiger Kumpel. Zu Hause war ich nicht viel. Morgens Schule und nachmittags stand was Schönes auf dem Programm. Sogar das Schwimmbad, Hallenbad, war noch geöffnet. Also zog ich mit Freundinnen los. Die strammen Bademützen wurden so aufgesetzt, dass noch ein paar Löckchen heraus lugten, die sogenannten Herrenwinker. Auf diese Weise kam ich auch an den ersten echten "Schwarm". Es war ein großer, netter Flakhelfer, Werner Fischer. Ich konnte bei Tante Lydia nur noch schwärmen. Werner Fischer, ich erwähne ihn nur, weil ich nach fast 40 Jahren durch unsere Ruth von ihm hörte. Er wohnt noch in Duisburg und hatte beim Namen Kleinbongardt gestutzt und nach Elsbeth gefragt. Es hat mir geschmeichelt, dass ich im Kopf, nach Aussage von Ruth, eines sehr netten älteren Herrn noch als munterer Backfisch herumspuke. (heute sind die Backfische Teenager) Irgendwie ging unsere "Liebe" in den nachfolgenden Kriegswirren unter. Der Krieg holte auch mich wieder ein. In Ermangelung eines Luftschutzkellers kamen die paar älteren Männer, die noch in der Nachbarschaft vertreten waren, auf die Idee, Selbst einen Bunker zu bauen. Hinter Opas Garten verlief ein trockener Graben. Der Garten war lang und schmal. Man musste durch Blumen und Gemüsebeete, Stachelbeersträucher und dann über ein ganz schmales "Pättken" durch einen Kartoffelacker. Durch diese Wildnis tasteten wir uns nun bei Wind und Wetter bei Alarm zu unserem mit Eisenbahnbohlen fachmännisch einbruchsicheren Bunker. Die Erbauer hatten wohl ihre Kenntnisse noch aus dem 1. Weltkrieg. Der Bunker lag mit dem Acker auf gleicher Höhe und konnte so nicht weggefegt werden. Zu diesem Bunker tappten wir nun Nacht für Nacht. Wehe wenn es geregnet hatte. Es war jedes Mal ein Abenteuer, ohne auszurutschen, anzukommen. Aber sicher fühlten wir uns. Warum sollte gerade eine Bombe diese 2 - 3 qm treffen. Ende Mai kam nun der erste konzentrierte Angriff auf die Ruhrchemie, die in unmittelbarer Nähe lag. Die Bomber hatten inzwischen ihre Taktik geändert. Sie ließen nicht mehr wahllos die Bomben fallen. Erst kamen Erkundungsflieger, die das Ziel ausmachten. Dann wurden sogenannte Christbäume an den Himmel gesetzt. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Man muss sich diese "Christbäume" vorstellen wie ein Feuerwerk, das still am Himmel stehen bleibt und alles taghell erleuchtet. Auf jeden Fall wurden so die Ziele abgesteckt. Und in so einem Zielgebiet hockten wir nun mit ca. 20 Personen in unserem Erdloch. Uns verging buchstäblich Hören und Sehen. Wir hörten buchstäblich jede einzelne Bombe des Bombenteppichs, die sich mit unheimlichem Heulen ankündigte. Dazu die Flakkanonen und das hohe Pfeifen der Granatsplitter. Eine Oma hielt sich die Ohren zu, um mit lautem Gejammer „O Gott O Gott O Gott“ sich langsam von ihrem Sitz zu erheben, um sich nach den nächsten Knall wieder auf ihren Sitz fallen zu lassen. Dieses wiederholte sich unzählige Mal. Deshalb hat es sich auch bei mir so gut eingeprägt. Die Brandbomben der Flieger hatten sich auch geändert. Die ersten, die auf uns herunterfielen, konnte man noch mit einem Eimer Sand "Löschen". Aber mittlerweile verspritzten sie Phosphor, der sofort wie ein brennender Teppich wirkte. Es war ganz schlimm, als wir nach ein paar Stunden unser Erdloch verließen. Unser Kartoffelacker stand in Flammen. Opas schönes Haus war nur noch notdürftig zu bewohnen und ich hatte nun auch die Nase gestrichen voll. Ich packte meine sieben Sachen und fuhr zu Mutter und Schwestern ins Bergische Land. Mutter lebte mit Frau Grotepaß in einem Fachwerkhaus in vier kleinen Zimmerchen. Frau Grotepaß war eine große, herrische Frau, Schuhgröße 48 mit dicken doppelten Brillengläsern. Mutter hatte es nicht einfach. Trotzdem klappte das Zusammenleben dank Mutter sehr gut. Wer mit Mutter nicht friedlich leben konnte, musste erst noch geboren werden. Frau Grotepaß war schon lange Witwe und kinderlos. Ich glaube, im Grunde war sie froh, nicht mehr allein zu sein. Außer uns lebte auch noch das Pächterehepaar mit seiner kleinen Tochter in dem Haus. Auch das Zusammenleben mit dieser Familie war sehr gut. Es war ein idyllisches Plätzchen, dieser "Wolfsstall Nr. 10". Mehrere Fachwerkhäuser lagen dicht zusammen, in nicht eingezäunten Wiesen unter Obstbäumen. Zur Zeit der Baumblüte war es malerisch und man vergaß zeitweise den Krieg. Einen Luftschutzkeller hatten wir auch hier nicht und Sirenen waren wegen der Entfernung nicht zu hören. Aus heutiger Sicht unverständlich. Solingen lag nur 10 km entfernt. Auf einem gegenüberliegenden Hügel sah man die Stadt Remscheid liegen. Ich stellte mir die Stadt immer festlich beleuchtet vor. So war sie nur bei Tageslicht zu sehen.

Ich besuchte nun die Frauenfachschule in Solingen. Ich fand nette Freundinnen und die Klassengemeinschaft war ganz toll. Das Bergische Land ist heute noch wegen seiner sangesfreudigen Bewohner bekannt. Es verging keine Handarbeitsstunde, in der nicht lauthals schön und mehrstimmig gesungen wurde. Eine Gerda Schmidt wurde meine beste Freundin. Wenn ich nicht mehr mit dem Bus nach Mutter fahren konnte, blieb ich bei ihrer Familie, in der ich äußerst freundlich aufgenommen wurde. Auch in diesem Haus war eine Riesenfamilie untergebracht. Aber ich gehörte bald dazu. Ich war restlos zufrieden mit meiner neuen Umwelt. Die Busfahrt war immer aufs Neue ein Abenteuer. Jeden Tag traf man die gleichen Leute, hauptsächlich Flaksoldaten. Der Bus fuhr nicht ohne mich ab. Wenn die Schule nicht pünktlich zu Ende war, wartete die ganze Gesellschaft auf mich. Es war trotz Krieg eine schöne sorglose Zeit für mich. Man hatte sich an alle Einschränkungen gewöhnt. Das Leben ging, wie man so sagt, weiter. Mit vielen kleinen Dingen über die man sich freuen konnte, überhaupt in meinem Alter. Ich flirtete so gut ich konnte und mit Erfolg. Wie man mir sagte, halfen meine langen Schillerlocken und strahlenden Augen dabei. Am Montagmorgen war schulfrei. Also machte ich mich oft auf den Weg, um in Hamborn nach dem Rechten zu sehen. Ich besuchte alle noch in Hamborn lebenden Verwandte und konnte dann Mutter immer das Neueste berichten. Es war eine umständliche Fahrerei. Mit dem Bus, Straßenbahn, Eisenbahn und Fliegeralarm war ich oft stundenlang unterwegs. Aber das machte mir nichts aus. Es gab unendlich viel zu sehen und zu erleben. Mutter wunderte sich immer nur über ihre unternehmungslustige Tochter. Und dann kam, wie man so sagt,

"das Wochenende, welches mein Leben bestimmte." Es war der 20. September 1943, 5 Tage vor meinem 16. Geburtstag. Ich war auf dem Weg am Vormittag von Duisburg nach Solingen. Ich kam auf dem Duisburger Bahnhof Bahnsteig 1 an. Das Bild war wie immer auf den Bahnhöfen. Viele Soldaten aller Waffengattungen, Frauen, Kinder, Omas und Opas und ganz viel Gepäck, alles unterwegs und kein Mensch mehr richtig zu Hause.

Ich "promenierte" also auf Bahnsteig 1 und sonnte mich ein bisschen in den freundlichen Blicken der vielen uniformierten Männer. Und einer stand dazwischen, der mich nun besonders mit seinen strahlenden Augen attackierte. Ich fragte mich, was es nun wohl gäbe. So ein ganz junger Flakhelfer war er nicht. Er lachte und strahlte mich an, so dass ich schon ganz kribbelig wurde. Der Zug lief ein und die Drängelei begann. Ich hatte nur meine Schultasche mit und war schön beweglich. Ich hatte schnell einen Platz im Abteil ergattert und nahm von allen dazu steigenden Mitreisenden das Gepäck in Empfang und war ihnen behilflich. Als Letzter bestieg "mein Feldgrauer mit Schirmmütze" das Abteil. Ich belegte einen Stehplatz am Fenster. Mir gegenüber stand mein strahlender Unteroffizier und konnte vor lauter Gepäck nicht an meine Seite kommen. Später hat er mir gesagt, er hätte Augendiagnostik versucht. Mit Erfolg. Eine Station vor Düsseldorf stiegen die Leute mit dem vielen Gepäck aus und ich erwartete, dass er sich jetzt an meine Seite stellen würde. Viel Zeit war nicht mehr. Aber es passierte nichts. Ich verließ in Düsseldorf das Abteil und stand nun auf dem Bahnsteig, ein bisschen verwundert. Da stand er auf einmal blitzschnell vor mir: „Darf ich ihnen meine Adresse geben?“ Durch meinen Kopf ging, dass ich ja wohl den Anfang mit dem Schreiben machen müsste. Meine Reaktion war: "Nehmen sie lieber meine." So ein ganz kleines Staunen kam in seinen Blick und ein ganz besonderes "Auf Wiedersehen" war nun seine Reaktion. Mit einem forschen "Heil Hitler" verabschiedete ich mich und schon fuhr sein Zug ab. Ich rannte zu meinem Zug und studierte als erstes seinen Zettel, den er mir zugesteckt hatte. Willi Hilker, las ich erleichtert. Kein "ki" am Ende. Schon eine Genugtuung wegen unserer Leni. Des Abends fand ich die erste Post von meinem großen Schwarm in Duisburg vor, Werner Fischer. Ich freute mich und dachte nur, was machst du nun. Wie soll ich mich entscheiden? Wem schreibst du? Und dann wieder, wie damals immer, noch ist Krieg, wer weiß wer am Ende noch von uns lebt. Ich fuhr weiter zur Schule, hatte meinen Spaß im Autobus und das Lernen machte mir Freude.

Etwa vier Wochen später, Ich wurde während des Nachmittagsunterrichts zur Direktorin gerufen. "Elsbeth, sie haben Besuch". Ich laufe heraus und sehe meinen Willi Hilker vor dem Schulhof stehen. Meine Direktorin ließ mich nicht heraus und ich musste erst meine Schulstunden beenden. Wir trafen uns dann in einem kleinen Café, in dem es nun absolut nichts zu verzehren gab, noch nicht einmal ein Glas Sprudel. Aber wir konnten uns wenigstens unterhalten. Willi war nach einer Verwundung in Russland nun in Köln stationiert. Die Zeit war schnell herum. Er brachte mich zum Bus und kurz vor der Haltestelle bekam ich dann zum Abschied den ersten Kuss meines Lebens. "Zählt der erste Kuss heute auch noch? Wie deutlich steht mir alles noch vor Augen und mit wieviel Trauer und Wehmut." Auf jeden Fall verkroch ich mich damals auf den hintersten Sitz im Autobus, nicht wie sonst auf den reservierten Platz vorne neben dem Fahrer. Ich dachte, jeder würde mir den Kuss ansehen. Es muss so im November gewesen sein, Vater kam erst nach Weihnachten wieder in Urlaub. Und dann zählte nur noch Vater. Unsere Familie war wieder einmal zusammen und wir freuten uns so sehr, dass alles andere in den Hintergrund trat. An einem Sonntag musste unser Vater uns wieder verlassen, um nach Russland zurück zu seiner Einheit zu kommen. Der Urlaub warum. Da am Sonntag kein Bus nach Solingen zur nächsten Bahnstation fuhr, mussten wir die 10 km laufen. Und damit Vater nicht die Wanderung alleine machen musste, begleiteten Ruth und ich ihn. Auf jeden Fall standen Ruth und ich ziemlich bedröppelt auf dem Bahnhof und winkten hinter unserem Vater her. Wir mussten nun den Heimweg alleine antreten und weil wir auch ein ganzes Stück durch einen Wald mussten, beeilten wir uns sehr, um noch im Hellen zu Hause zu sein. Wir rannten die Hügel herunter und die Trauer verging dadurch ein bisschen. Wir sahen unser Fachwerkhaus vor uns und der Pächter, Herr Derksen, kam bei unserem Anblick herausgeschossen "Elsbeth du hast Besuch". Wir wähnten unsere Mutter weinend im Bett. Sie brauchte immer lange, um sich vom Abschied von Vater zu erholen. Und was sahen wir jetzt?

Opa Holten war zu Besuch. Meine Mutter saß da mit hochrotem Kopf vor Aufregung, unsere kleinen Schwestern grinsten uns an und mittendrin mein Willi mit einer dicken Zigarre in fröhlichem Gespräch mit allen. Willi wollte nun Fotos machen und alles zur Erinnerung festhalten. Der Blitzlicht Apparat funktioniert nicht und explodierte. Willi hatte seine Augenbrauen versenkt, nach dem Schrecken lachten wir und am meisten freute ich mich über Mutter, die hatte ein bisschen ihren Abschieds schmerz überwunden. Ich begleitete dann meinen Willi ein bisschen auf seinem langen Fußmarsch. Er hatte seine Standort Grenze um 20 km überschritten. Diese 20 km musste er auf jeden Fall marschieren. Er kam bei seinen späteren Besuchen auch mal in eine Kontrolle. Dabei zeigten die Kameraden dann Verständnis, sonst wäre er glatt eingesperrt worden. Irgendwann fragte er auch mal so nebenbei, ob ich evangelisch oder katholisch sei. Wie erwartet von ihm, war ich natürlich evangelisch. Er wusste, was damit auf ihn zukam. Ich nicht. Mir war es auch egal. Mein Willi erwartete schon Schwierigkeiten. Er hatte in Oelde bekannt gegeben, dass er nun die Liebe seines Lebens kennengelernt hätte, sie sei evangelisch und käme aus der Stadt und wäre 16 Jahre alt. Oma und Opa Hilker waren natürlich entsetzt. Aber Willi war bereit, den Kampf aufzunehmen. Mir war es, wie schon erwähnt, egal. Ich war wirklich 16 Jahre alt, Schwiegereltern interessierten mich absolut nicht, wollte ich auch nicht haben, Oelde lag in weiter Ferne, ich wusste noch nicht einmal wo und dann hatten wir Krieg und dessen Ende war noch nicht abzusehen. Opa Holten fand meinen Willi einen ganz netten Jung, und Frau Grotepass hielt ihn für einen "Schwatten". Sie lag ja nun richtig in ihrer Vermutung, was wir ihr aber nicht bestätigten. Die Besuche im "Wolfstall" hörten auf. Willi kam zu einem Schirmmeister Lehrgang nach Straßburg und ich bekam die wunderschönsten Liebesbriefe mit gemalten Bildern, an denen sich die ganze Familie erfreute. Mein Schuljahr ging zu Ende. Und dann musste ich zum RAD, reichsdeutscher Arbeitsdienst. Es war natürlich Pflicht.

Ich meldete mich als "Vorzeitig Dienende". Ich wollte ja auch in der Schule weiterkommen und die RAD Zeit schnell überstehen. Wir mussten uns in Wershofen, einem kleinen Eifeldorf melden. Landschaftlich war es auch sehr schön. Wir mussten 4 Km marschieren oder wandern, um ins Ahrtal zu kommen, nach Altenahr. Nach 4 Wochen Lagerleben, mit politischer Schulung, waren wir nun genügend auf den Arbeitseinsatz bei Bauern vorbereitet. Als erstes wurden wir natürlich wieder in eine Uniform gesteckt. Die war nun nicht grau, sondern "erdbraun". Als Ausgehuniform gab es ein erdfarbenes Kostüm mit einem dunkelbraunen Herrenhut und einem erdfarbenen Lodenmantel. Zum Arbeitsdienst bei den Bauern erhielten wir kornblumenblaue Leinenkleider, zum Schmuck für besondere Anlässe, darüber weiße Dirndl Schürzen und ein leuchtend rotes Kopftuch. Diese wurden später gefährlich für uns. Sie leuchtend Kilometer weit und waren auch für jeden Tiefflieger gut ersichtlich. Ach ja, dann gab es auch noch einen Lodenparka, wie gesagt alles erdbraun. Als Schuhwerk schwarze, derbe hohe Schuhe und graue gestrickte Socken. Wir - besaßen natürlich zu unserer Ausgehuniform auch noch braune Halbschuhe. Sind aber nie dazu gekommen, sie auszuführen. Wohin hätten wir gekonnt? Diese Uniform war ein ständiges Ärgernis für meine Kameradinnen. Mich kümmerte das weniger. Ich trug die vorgeschriebene Rocklänge, die dicken Socken und die passende Frisur. Dieses Halbe Jahr würde schnell überstanden sein. Dachte ich. Ich ließ mir meine gute Laune nicht verderben. Es gab wieder so viel Neues zu erleben. Wir wurden zu den Bauern geschickt, in und um Wershofen. Es war oft mit einem Marsch durch Felder, Wiesen und Kletterei über Hügel verbunden. Ich genoss es. Es war ein wunderschöner Sommer. Wir waren froh, dem Lagerleben entronnen zu sein. Meine ersten hilfsbedürftigen Bauern waren ein altes Ehepaar, dessen Sohn auch Soldat war. Sie standen mit ihrer Landwirtschaft ganz allein. Und nun sollte ich ihnen helfen. Nachdem das Frühstück mit Appell, Frühsport und Flagge hissen überstanden war, machten wir uns um 8 Uhr auf den Weg. d. H. Ich rannte vor lauter Freude und hätte trotz der schweren Zeit jubeln können über den Sonnenschein, die schöne Gegend usw. Ich kam bei den alten Leuten an. Die nächste Schwierigkeit stand vor mir. Nach Hamborner, Niederländer, Kölner und Solinger Dialekt hörte ich jetzt Eifler Plattdeutsch. Ich verstand kein Wort. Es war im Verhältnis zu meinen Kameradinnen für mich keine so ganz große Schwierigkeit. Schlimmer war alles andere. Das Haus lag in einem kleinen engen Tal an einem Bach mit wunderschönen bunten Wiesen. Das Haus war recht primitiv und ärmlich. Das Schlimmste aber war, dass die alte Frau nun absolut nichts von Sauberkeit hielt. Der Küchenfußboden war mit nun schon zer bröckelnden Bruchsteinen ausgelegt. Aus dem Rauchfang holte dann Oma den geräucherten fast schwarzen Speck, legte ihn auf den Fußboden, wo dann erst mal die Katze daran leckte und dann kam der Speck einfach in den Suppentopf. Das Ergebnis war eine Brühe, in der jedes Fettauge einen schwarzen Rand hatte. Dann musste ich Opas Socken waschen, mit ganz wenig Lauge auf dem Waschbrett. Das einzig Gute war daran, dass es draußen an der Sonne passierte. Dann sollte ich in den Keller gehen, in meinen Augen und nicht nur in meinen Augen, ein Lehm Loch: mit einer halsbrecherischen Treppe. Ich besah sie mir genauer, bewaffnete mich mit Besen und Schaufel und fing an. Von der ersten Stufe holte ich einen ganzen Eimer voll Lappen und Dreck herunter und so ging es weiter. Zum Vorschein kam eine gemauerte Treppe und für mich nicht mehr so furchterregend. Zu meiner großen Freude wurde das Wetter gut und es ging in die Heuernte. Erst einmal waren es grundsätzlich Wiesen die an Abhängen lagen. Ich bekam einen Holzrechen in die Hand gedrückt und los ging es. Selbst dieses Gerät hatte ich schnell im Griff. Nur abends das Heu in Haufen drehen zum Schutz vor Regen und Tau, war schon schwieriger. Die Haufen sollten ja auch die Nacht überstehen und nicht vom Winde verwehen. Ich wurde zu den kleinsten Heuwiesen, die irgendwo im Wald versteckt waren, geschickt, um Heu zu wenden. Ich erinnere mich nur an feuchte Hitze und vielen quälenden Stechmücken. Aber alles war besser, als im Haus zu arbeiten. Um fünf Uhr abends ging es ins Lager zurück. Wieder gab es eine politische Schulung und oft auch Kartoffelkäfer suchen.

Angeblich hatte der Amerikaner und Engländer Kartoffelkäfer vom Himmel fallen lassen, um das deutsche Volk aus zu hungern. Wir haben nie einen gefunden. Wenn wir abends dann auf unserem Strohsack lagen, konnten wir auf arbeitsreiche Tage zurücksehen, auf 15 - 20 km Fußmärsche, anstrengende Feldarbeiten und trotzdem hätte ich abends noch Bäume ausreißen können. Die Verpflegung war der Zeit entsprechend. Feinschmecker waren wir ja nicht. Einmal in der Woche gab es Magermilch Suppe. Das war ein Grund zur Vorfreude. Unser Appetit auf Süßes war nicht mehr zu befriedigen. Wir aßen drei, vier, fünf Teller voll, so dass wir hinterher fast nicht mehr laufen konnten. Eine Stunde später hätten wir wieder mit Essen anfangen können. Draußen war die Heuernte in vollem Gange. Es wurden Kühe angespannt und wenn wir Glück hatten, auch ein Pferd vom Nachbarn. Es ging alles sehr gemächlich zu. Die Heuballen konnte ich sogar stemmen und manchmal wurde es auch einfach ungepresst auf den Wagen geworfen. Ins Haus kam noch zur Unterstützung die Schwiegertochter. Als sie am ersten Tag am Mittagstisch saß und die schwarzumränderte Fettsuppe sah, kamen ihr die Tränen. Am ersten Regentag wurden alle Zimmer geputzt. So viele waren es ja nicht. Aus einem Kleiderschrank holten wir einen ganzen Sack mäuse zerfressener Papierschnitzel heraus. Die Wohnstube wurde, als Krönung vom Ganzen zu Glanz mit Milch gewischt. Das ging mir gar nicht von der Hand. Ich dachte an unser Magermilch Süppchen im Lager. Ich musste einen Wiesenblumenstrauß pflücken. Er bestand zum größten Teil aus Zittergras. (Hier in Westfalen habe ich jahrelang danach gesucht.) Wir freuten uns über unsere blitzblanke Wohnung. Normalerweise wurden wir nach vier Wochen abgelöst. Wir vertrugen uns inzwischen aber so gut, dass ich Verlängerung beantragen musste. Aus den vier Wochen wurden sechs Wochen. Und dann ging es zum nächsten Einsatz in ein anderes Dorf. Wir zogen mit sechs Arbeitsmaiden gemeinsam morgens los zu einem sechs Kilometer langen Fußmarsch. Meine neue Herrin war eine kleine zarte Frau mit drei kleinen Kindern, deren Vater auch Soldat war. Die Frau versorgte ihre Kinder, Kühe usw. und wir waren für draußen zuständig.